Mencari Keadilan dalam Masyarakat Majemuk

Mencari Keadilan dalam Masyarakat Majemuk Empat Model Keadilan Politis”, F. Budi Hardiman

Oleh : Ahmad Faisal

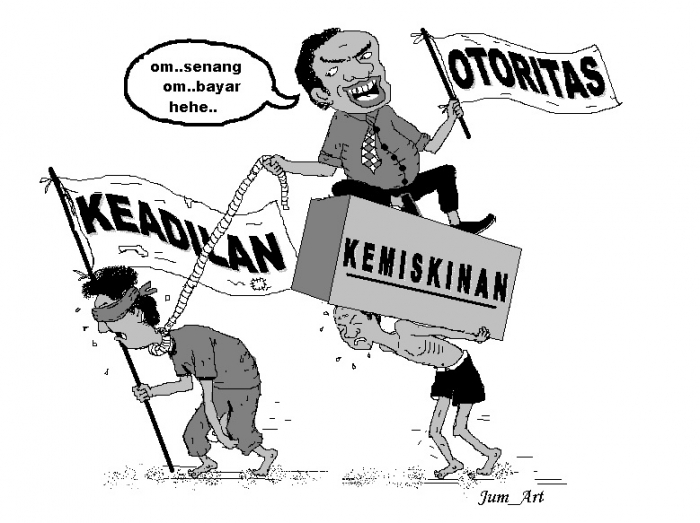

Jika di Eropa

etnosentrisme dan fundamentalisme agama menjadi daya sihir baru pasca

runtuhnya Unisoviet, maka di Indonesia sejak runtuhnya Orde Baru

dianggap menjadi pemicu relativisme nilai-nilai dengan adanya

desentralisasi dan otonomi daerah. Semuanya terkerucutkan dalam sebuah

istilah yang dinamakan keadilan. Keadilan menjadi penting karena di

Indonesia masyarakatnya cenderung majemuk, sementara itu ada banyak kata

“ingin” yang dilontarkan oleh setiap jenis orang/kelompok dalam

kemajemukan tersebut. Secara garis besar, ada empat macam keadilan

politis yang ditayangkan oleh F. Budi Hardiman, yaitu keadilan

komunitarian, liberal, multikultural, dan dilengkapi dengan keadilan

transformasional. Pertanyaan besarnya adalah bagaimana keadilan dapat

diwujudkan dalam masyarakat majemuk seperti di Indonesia?

Pertama,

model keadilan komunitarian di dalamnya terdapat perjuangan untuk

mengangkat politik pengakuan yang menginginkan konsep pra politis suatu

kelompok menjadi keadilan politis. Dalam hal ini, nilai keutamaannya

adalah komunitas religo-kultural yang diangkat secara politis, bukan

kesepakatan politis yang diinginkan. Sehingga dapat menimbulkan

supremasi hukum agama mayoritas atas hukum negara, seperti kalau di

Indonesia munculnya aliran Islam Ahmadiyah, misalnya. Keadilan kedua,

yaitu keadilan liberal yang menekankan adanya netralitas posisi negara

di hadapan orientasi nilai partikular etnis dan religius. Pada model

ini negara harus cermat dan mementingkan politik

redistribusi/redistribusi sosial daripada politik pengakuan.

Keadilan multikultural merupakan jenis keadilan ketiga.

Pada keadilan multikultural, negara tetap bersifat liberal, hak-hak

kosmopolitan individu dijamin, namun negara juga menjamin hak-hak

kultural kelompok. Keadilan multikultural berarti memberikan hak-hak

kolektif yang sama kepada semua kelompok kultural untuk memelihara dan

mengungkapkan tradisi dan identitas kolektif mereka. Selanjutnya, keempat

adalah keadilan transformasional usulan Hardiman yang dirasa lebih

cocok untuk masyarakat majemuk dunia ketiga yang sedang terglobalisasi

seperti masyarakat Indonesia.

Pandangan ini mengacu

pada dua teori, yaitu teori diskursus Jurgen Habermas dan

dekonstruktivisme Jacques Derrida. Titik tolaknya adalah bahwa dalam

kenyataan demokrasi, pandangan pra politis tentang keadilan dapat dan

harus ditransformasikan. Dalam teori diskursus, para warga negara dari

berbagai macam kelompok etnis maupun religius diposisikan berdiri setara

dalam proses komunikasi publik untuk mengambil keputusan publik. Jika

dari teori dekonstruktivisme keadilan yang dimaksud adalah suatu

keprihatinan dan tanggung jawab tak terbatas untuk mendengarkan yang

lain dalam keberlainannya.

Artinya, kedua teori

tersebut dalam hal ini keadilan transformasional adalah suatu upaya

untuk memenuhi tuntutan kesamaan sekaligus satu sikap yang tepat

terhadap kemajemukan cara-cara hidup di dalam masyarakat. Yang

membedakan terutama dengan keadilan liberal adalah keadilan

transformasional memposisikan aspirasi kelompok etnis maupun eligius

sebagai titik tolak komunikasi publik. Namun, tidak serta merta hak

kolektif diproteksi, tetapi didorong untuk komunikasi karena hak-hak

komunikasi mendapat prioritas seperti halnya menurut Nancy Fraser bahwa

semua kelompok sosial, etnis, maupun religius memiliki status yang

setara dan hak komunikasi yang sama dalam demokrasi.

Hak komunikasi

yang ada nampaknya memberikan dimensi hak azasi manusia dalam proses

penentuan kebijakan publik. Perspektif etnosentrisme harus

dikesampingkan dan dalam prosesnya ada keberlainan yang tidak sedikit.

Sehingga, perlu adanya ‘mendengarkan yang lain’ agar berbagai kelompok

dapat melihat norma dan konsep pra politis itu dalam dimensi HAM.

Keadilan politis

bukan diletakkan di masa lalu ataupun masa kini, tetapi di masa depan.

Karena dari teori Derrida mengatakan bahwa keadilan terlaksana justru

jika suatu tindakan menuntut kita untuk mengikuti sistem aturan,

keadilan menuntut kita untuk melakukan interpretasi atas aturan

seolah-olah kita adalah penemu aturan yang baru. Adanya fakta

pluralitas mengharuskan setiap agama melihat dirinya melalui sudut

pandang pihak lain. Hal ini sejalan dengan tuntutan demokrasi bahwa

berbagai kelompok dalam masyarakat majemuk berupaya keras untuk mencapai

saling pengertian. Atau dalam istilah Habermas, pada diskursus

rasional kelompok-kelompok yang cenderung keras kepala harus

merelatifkan pandangan-pandangannya untuk mentransformasikan norma-norma

komunitasnya yang dianggap eksklusif menjai keadilan politis yang

melampaui kelompok partikular.

Comments

Post a Comment